| 为学奥运会上的“诡异舞蹈”,美国女子枉送性命 | |

| (《时光故事》第53期 20210808) | |

|

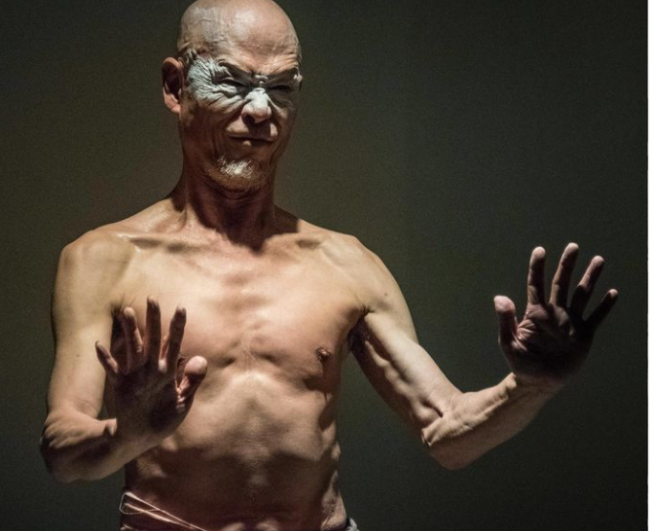

《时光故事》油管频道: https://www.youtube.com/channel/UCBU2WSefxD318PvJvuwCmSw 在刚刚过去不久的东京奥运会开幕式上,全球观众都认识了一种怪诞舞蹈。日本舞者森山未来穿着白色长袍,表情痛苦,时而蜷缩在地上,时而突然跳起,再加上低沉幽暗的音乐,不少网友直呼这段舞蹈简直来自“阴间”。胆小的观众还真会出现急剧的身体不适,比如后脊梁发凉,比如心跳加速。据日本官方介绍,之所以设计这个节目,是为了“哀悼死于新冠疫情的亡魂”。这段舞蹈几乎成为了开幕式上的最热节目,日本、国内、西方媒体一致认为这就是舞踏。这一段所谓“舞蹈”和我们观念里的“美”实在是有着太远的距离。 虽然观众对开幕式上这段舞蹈的吐槽与批评,源自文化上的差异和对这种艺术形式缺乏了解,但人们所感受到的压抑和黑暗,确实是舞踏的风格之一。 所谓舞踏,也称为“暗黑舞踏”(butoh),源于日本,是第二次世界大战后兴起的实验性舞蹈形式,没有既定的形式或动作。舞者表演时全身涂满白粉,缓慢地移动,时而吐舌、翻白眼,时而在地上爬行、蠕动,脸部表情扭曲。此种舞蹈号称透过变形的身体表达深藏于内心的痛苦、挣扎及欲望,甚至探索娈童癖、同性恋及死亡等主题。

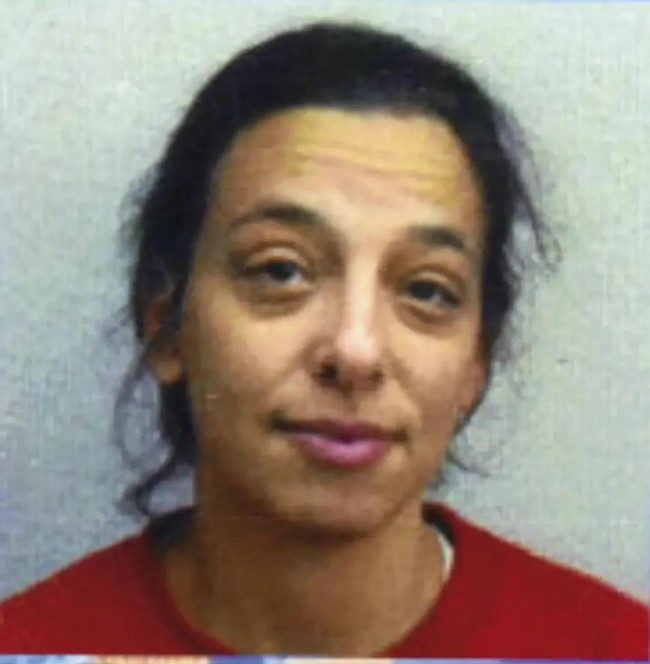

2012年,32岁的美国女人莎朗·斯特恩(Sharon Stern)因为学习这种舞蹈,以及受其舞蹈老师影响,最终精神崩溃,自杀死亡。今天我们就来说说她的故事。 在继续今天的故事之前,麻烦您现按下咱们这个新频道的订阅键,而且打开小铃铛,这样你就不会错过我们更多精彩的故事。 舞踏,始于抛弃自己 1979年,莎朗·斯特恩在美国佛罗里达州出生,从小到大,她的生活犹如漫画中的大小姐一样完美。父母是以色列钻石商人,自己一直是全A学生,丈夫被朋友们称为“完美老公”。 2007年,28岁的Sharon Stern刚结婚,进入那洛巴(Naropa University)大学攻读当代表演艺术学位。 那洛巴大学是美国第一所以佛教精神为建校理念的大学,由邱阳创巴仁波切于1974年建立。学校教导学生参与正念意识实践,开设冥想课程,提供文学、艺术、心理学、宗教学方向的多种学位。

图片:莎朗结婚当天的照片

图片:那洛巴大学 在那洛巴的第一个学期,Sharon上了日本老师桂堪(Katsura Kan)的一门舞蹈课。桂堪精通日本独有的舞种——舞踏(Butoh),是世界闻名的舞踏大师。桂勘来到那洛巴那年已经59岁,但看起来还十分健壮,有活力。

图片:桂勘

爱上舞踏这种小众艺术形式的同时,莎朗也渐渐对这位来自东方,举止礼貌,英语说得并不流畅的大师产生好感。她深深记住了桂勘的教诲:“舞踏,始于抛弃自己。” 走向虚无的路 虽然贵为当代三大舞蹈新流派之一,但在公众眼中,了解舞踏的人并不多,很多国人都是通过东京奥运会开幕式上的表演才对这种舞蹈有所认识。 与表现浪漫、欢乐、力量的其他舞蹈不同,舞踏所传递的是恐惧、扭曲和痛苦,加上总是阴森森的背景音乐,也难怪一些网友看过东京奥运开幕式上的表演后,纷纷表示感到不适,说它来自“阴间”。

图片:舞踏表演 舞踏起源于二战之后的日本,那时,日本人民生活在战争留下的创伤中。 这种创伤不仅来自炮火,还体现在文化层面:一方面,战败后,日本天皇宣布“自己是普通人而非神”,使社会失去了某种精神寄托;另一方面,明治维新后不断涌入的西方文化,也让日本人反思自己的民族认同感。 有观点认为,舞踏是反叛精神的产物。舞者用极端的身体扭曲来展现区别于西方推崇的黄金身体比例,尽量将身体缩小,认为只有将躯干保持在一块榻榻米的空间内,才能罩住灵魂。

图片:舞踏表演 舞踏也有回归的意味。这种舞蹈最初的动作大多来自农耕文化,比如在田埂间行走、播种、拍蚊子。形体上的内八字、罗圈腿和身体内缩同样是取自农民生活。此外,舞者表演时将全身抹白,也是一种对歌舞伎的“致敬”。 桂勘的师傅、舞踏创始人之一的土方巽曾讲过,现代舞追求光明,但舞踏追求黑暗,因为想真正追求光明,就要先了解黑暗。舞踏舞者是祭祀品,通过表演把痛苦、绝望转移到自己身上,让观众得到解脱。 在土方巽的第一部公演作品《禁色》中,他直观地展现了暴力、色情、同性恋等内容,甚至当场在舞台上杀死一只鸡,土方巽的表演可以用恐怖来形容了,吓跑了一半观众。

图片:土方巽的表演 为帮助这些在西方长大的学生“抛弃自我”任凭黑暗吞噬,一次课上,桂勘让大家想象无数只蚂蚁顺着四肢爬到大腿、后背、耳朵,最终遍布全身的感觉。这次训练彻底击溃了莎朗的心理防备,课后,她独自蜷缩在地上失声痛哭。她的同学说“从那时起,莎朗好像找到了心里最柔软的地方,那里能给她舒适,那里总是晴空万里。” 受到舞踏启发,莎朗决定将毕业论文主题定为“走向虚无的路”,以鼓励自己走进内心更黑暗的角落,放弃对“完美”和“过往”的执念。因为想更好地完成项目,她特意找到桂勘,请教一些佛教看待年龄、疾病和死亡的视角。 奴隶般唯命是从的态度 莎朗和桂勘越走越近。2009年从那洛巴大学毕业后,莎朗协助桂勘筹办了一场名为《熠熠生辉的空虚》的演出,由于过于投入,她给“前任老师”发了一封电子邮件说,“我希望您能占据我的所有时间”。于是,桂勘邀请莎朗加入了自己的舞蹈公司,做编舞助理。 在舞蹈公司,莎朗会把桂勘编排的舞蹈教授给其他舞者,2011年初,桂勘更是直接邀请莎朗做自己的舞伴,在美国及南美洲巡演中一同演出。 当他们在西雅图上演一段双人舞后,当地报纸写道“两位表演者就像在进行一场旅行”。莎朗也和她的朋友讲过“我和桂勘合拍得就像手和手套一样紧密”。 巡演过程中,二人住在一个房间,尽管桂勘说他们的关系与性无关,但莎朗和舞团里最要好的朋友透露,他们俩虽然都是已婚,最终还是发生了性行为。

图片:舞踏演出后台,桂勘(中)和莎朗(右)(图源:公益网站FACT) 莎朗一直感觉自己还没把握舞踏精神的本质。她反复思考、琢磨,用打坐冥想来追求“空”的境界。在莎朗的日记中,她不止一次写到要放开自我,保持空性。她也常常向信仰佛教的桂堪询问有关人生老病死的问题。 朋友们发现,莎朗变了。她总是觉得自己体型“太大”,想更瘦小一点。她总是觉得自己太活泼,太自我,不够“空”。她精习冥想,在日记里不停反思,告诫自己要脱离和世俗世界的联系。同时,她也和丈夫分开了。 有一次,莎朗告诉友人说,她很嫉妒那些天生就更靠近舞踏精神的日本舞者。她学习日语,控制自己少说话,不让情绪外露。 到后来,朋友们发现,她有时会在电子邮件里用第三人称称呼自己,还会说一口结结巴巴的英语,就好像她是日本人一样。总之,莎朗在用一种极端的方式,猛烈改变自己的性格。 2011年夏天,莎朗和桂堪一起去丹麦演出。演出结束后,她突然失踪了。几个小时后,有人发现她在一所教堂里大喊大叫,好像还沉浸在表演中。人们不得不叫警察把她送进精神病院。在医院里,莎朗的父亲蒂伯以绑架罪名要求警方传唤桂勘。蒂伯向《国土报》回忆,这位舞踏大师当时告诉警方“女儿不是唯一与他陷入爱河的女子,有什么不同呢”? 莎朗的父母飞到哥本哈根,把女儿带回迈阿密看心理医生。根据医生诊断,莎朗患上了抑郁症。虽然医生给莎朗开了抗抑郁药,但她没认真吃,一门心思还是放在舞踏上。 桂堪请求莎朗在病情稳定前,别再进行舞踏练习和表演,但莎朗没法控制自己追求艺术的欲望。2012年初,她自己买机票,去参加了好几次他在世界各地举办的研讨会和表演。

图片:演出中的莎朗 献出生命

图片:演出中的桂勘 回到加州后,桂勘给已经开始接受精神治疗的莎朗发邮件,“我的爱是有限的,我们只能在舞台上分享我们的创作”。此外,他还警告其不要模仿自己的生活风格,“这对你来说意味着太多了,我向你道歉,因为你有自己的文化、世界和家庭。”

图片:莎朗生前的照片,显得十分憔悴 由于药物吃得断断续续,莎朗的精神状态并没有明显好转。接受治疗后的2011年9月,她独自一人飞往泰国见桂勘。2012年2月,在未被邀请的情况下,又去到洛杉矶见在那里演出的“师傅”。她还给桂勘发送过很多首诗歌,甚至用第三人称称呼自己:“莎朗十分抱歉,不能再帮助勘了/我十分不完美,又肥,又丑,又胖……我想我必须摆脱对勘的依恋/勘有妻子和孩子/莎朗有垃圾,到处都是垃圾……”虽然字里行间可以读出莎朗想与桂勘切断联系的决心,但实际上并不成功。 2012年4月,莎朗继续追随桂勘到巴西东北部的福塔雷萨,在那里,她问桂勘,“舞踏是对身体和野心的解构,但是解构之后会发生什么呢?” 争执一番后,莎朗回到了佛罗里达,一周后的4月24日便在租住的公寓里自杀了。

图片:莎朗的父亲和母亲 痛苦、死亡、煎熬 莎朗死后,她的父母主要将精力用在两个方面。一是给桂勘定罪。二是反对“邪教”。他们创建了一个名为“反对邪教家庭联盟”(FACT)的网站,意在对有相关困扰的人士提供经济及法律支持。 在法庭的指控中,莎朗的父亲蒂伯认为桂勘是导致女儿死亡的直接原因,他利用导师的身份优势,以保证莎朗能成为舞踏艺术家为借口,纵容女儿堕落并对其进行剥削。女儿本来为人乐观开朗,但自从加入舞蹈团后,整个人彻底改变,行为变得怪异。桂勘引诱莎朗发生性关系,又公然侮辱她,给她毒品,令她对其着迷,甚至称他为“神”。莎朗跟随桂勘到世界各地巡迴表演,与家人关系疏远,与丈夫离婚,多次为桂勘离家出走,又偷钱给他,但桂勘却多次抛弃她,最后把她逐出舞团,使她精神崩溃。 2019年3月,在蒂伯提出“简易判决”请求后,布劳沃德县巡回法庭宣判,认为“桂勘对其学生的自杀行为负有责任”。但由于案件本身是民事案件,且该地区法庭对境外的日本公民并无约束力,所以并未对桂勘造成实质影响。

图片:FACT网站首页 蒂伯一家,因女儿死亡而对舞踏产生了强烈的排斥和厌恶。以至于在蒂伯眼中,舞踏这种艺术形式是一种邪教,“是一种痛苦、死亡、煎熬的舞蹈,其目的就是剥夺一个人的人格。” 莎朗的父母没找桂堪索要物质赔偿。他们成立了“反艺术邪教”组织FACT,不论世界上哪儿邀请桂堪教学或表演,莎朗父母的组织就给哪儿发信控诉他的“恶行”,要求收回邀请通知。现在,桂堪在美国的职业机会几乎断绝了,他还是能继续在世界其他地方表演,但莎朗死亡的阴影将会追随着他。

图片:桂勘 在调查这一案件的《纽约客》杂志记者蕾切尔·阿维夫(Rachel Aviv)看来,莎朗的毁灭虽然肯定有桂勘的原因,但莎朗自身的性格也起到了一定的推动作用。 尽管在莎朗家人和童年朋友的记忆中,她十分完美,没有表现出任何抑郁的迹象,但莎朗在舞踏公司的同事却表示,她经常和大家讲述与抑郁斗争的经历。莎朗的悲剧,也或许只是一个个案,并非舞踏之罪。就像定义“自杀”这一名词的社会学泰斗埃米尔·杜尔凯姆(émile Durkheim)所说,“野心得不到抑制,带来了永恒的不满足感。无法熄灭的欲望不断更新着折磨。” 心理学家路易斯·萨斯认为,像舞踏这种具有强烈自我反思意识的行为艺术,很容易触发一个人内心潜伏着的抑郁因子。当一个人开始否定自己的过去,不仅意味着同以前的文化产生分离,还意味着和指导自己行为判断的价值体系脱了钩。这样很容易导致认知障碍。还有学者认为,比起讲究集体主义的东亚文化,更加注重个人主义的西方人会更难接受日本文化“解构自我和野心”这一过程。舞踏诞生的初衷就是追求黑暗。在追求这门追求黑暗的艺术的过程中,艺术家自己可能也会被永远带入黑暗,就像莎朗一样。 《时光故事》油管频道: https://www.youtube.com/channel/UCBU2WSefxD318PvJvuwCmSw

图片:小时候的莎朗 |

|